○洋野町情報公開事務取扱要領

平成18年12月21日

訓令第62号

第1 趣旨

この訓令は、別に定めがあるもののほか、洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、情報公開に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 情報公開の窓口

1 公開窓口

情報公開に関する事務を取り扱う窓口として、情報公開総合窓口(以下「公開窓口」という。)を総務課に設置する。

2 公開窓口で行う事務

(1) 行政文書の開示請求に係る相談、案内及び受付に関すること。

(2) 行政文書を所管する課等(以下「担当課等」という。)が行う行政文書の開示の立会いに関すること。

(3) 開示を行った行政文書の写し、複製物又は行政文書を紙その他これらに類するものに印字し、若しくは印画したものの写し(以下「行政文書の写し等」という。)の交付及び郵送に要する費用の徴収に関すること。

(4) 行政文書を開示するかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)に係る審査請求の受付に関すること。

(5) ファイル管理簿の写しの管理に関すること。

(6) 行政情報の収集、管理及び提供に関すること。

(7) 情報公開事務の取扱いについての総合的な調整に関すること。

3 担当課等で行う事務

(1) 開示請求に係る行政文書の検索及び特定に関すること。

(2) 開示決定等及びその通知に関すること。

(3) 他の実施機関への事案の移送の決定に関すること。

(4) 開示決定等に係る町、国、町以外の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に対する意見書提出の機会の付与に関すること。

(5) 行政文書の開示の実施に関すること。

(6) 開示決定等に係る審査請求の受理に関すること。

(7) 洋野町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に対する諮問に関すること。

(8) 開示決定等に係る審査請求についての裁決に関すること。

(9) ファイル管理簿の作成に関すること。

(10) 行政情報の収集、管理及び提供に関すること。

第3 開示請求書の受付

1 相談及び案内

相談内容によっては、行政文書の開示請求によらなくとも情報提供ができるものや他の制度の利用によるべきものがあるので、それぞれ、次のとおり対応するものとする。

(1) 情報の提供

広報紙、統計書等の行政資料により対応できるものや町が公表しているものなどについては、その情報を提供する。その場合、必要に応じて担当課等へ案内する。

(2) 他の制度の利用

2 開示請求書の受付

(1) 開示請求書の受付窓口

開示請求書の受付は、公開窓口においてのみ行うものとする。なお、担当課等に直接相談があった場合には、担当課等は、情報の提供や他の制度の利用等で対応できる場合を除き、公開窓口を案内するものとし、開示請求書が郵送され、又はファクシミリを利用して送信された場合は、直ちに、この旨を公開窓口に連絡するとともに、当該開示請求書を送付するものとする。

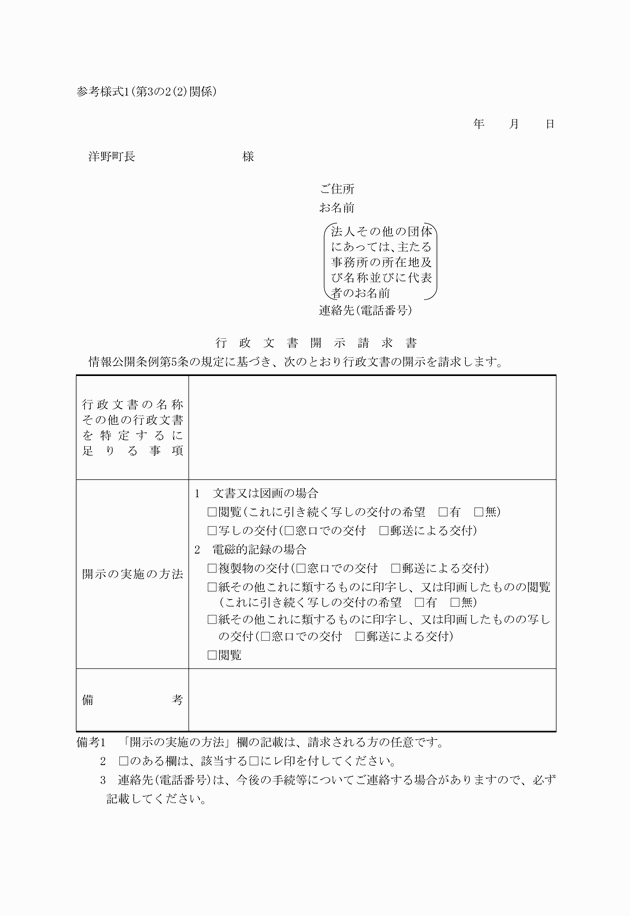

(2) 開示請求の方法

ア 開示請求書は、条例第6条第1項各号に掲げる事項が記載されていれば任意の様式で足りるものであるが、標準的な様式を例示すれば参考様式1のとおりである。

イ 開示請求は、行政文書の開示を請求する者が、開示請求書を公開窓口に提出することにより行うものとする。

ウ 開示請求に当たっての必要な要件が満たされている場合には、郵送により、又はファクシミリを利用して送信することにより開示請求書を提出することができるものとする。

エ 郵送による場合の郵送先及びファクシミリを利用する場合の送信先は次のとおりとする。

(ア) 郵送先 〒028―7995

岩手県九戸郡洋野町種市第23地割27番地

洋野町役場種市庁舎 情報公開総合窓口

(イ) 送信先 0194―65―4334

オ 口頭、電話等による開示請求は認めないものとする。

(3) 開示請求書の受付に当たっての注意事項

ア 開示請求は、原則として、請求内容1件につき1枚の開示請求書により行うものとする。ただし、同一の担当課等に同一人から複数の行政文書の開示請求があった場合は、「行政文書の名称その他の行政文書を特定するに足りる事項」の欄に記載することができる範囲で、1枚の請求書により行うことができるものとする。

イ 開示請求の手続は、本人が行うことを原則とするが、代理関係を証明する書類(委任状等)の提出があった場合には、代理人により行うことができるものとする。

ウ 開示請求をする者が身体の障害等により、自ら開示請求書に記載することが困難な場合は、公開窓口の職員が代筆するなど適当な方法により対応することができるものとする。

エ 開示請求書がファクシミリを利用して送信された場合には、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に、電話等により、開示請求書が送信された旨を連絡するものとする。

(4) 開示請求書の記載事項の確認

公開窓口では、開示請求書の提出があった場合は、次の事項について確認するものとする。

ア 開示請求をする者の氏名又は名称等

(ア) 個人の場合は氏名、法人その他の団体の場合は名称並びに代表者の氏名が記載されていること。

(イ) 代理人による請求の場合は、本人の氏名又は名称に続けて、『代理人A市B町○番○号(代理人氏名)』のように記載されていること。

(ウ) なお、いずれの場合も押印は要しないこと。

イ 開示請求をする者の住所

個人の場合は住所又は居所、法人その他の団体の場合は事務所又は事業所の所在地が記載されていること。

なお、開示請求者に迅速かつ確実に連絡するため、電話番号(自宅、勤務先等)、担当者氏名等の記載を求めるものとする。

ウ 行政文書の名称その他の行政文書を特定するに足りる事項

行政文書の名称又は知りたいと思う事項の内容が、行政文書を特定できる程度に具体的に記載されていること。

(注) 参考様式の「開示の実施の方法」欄について

開示の実施の方法については、条例第16条第3項の規定により、行政文書の全部又は一部を開示する旨の通知があった日から起算して30日以内に申し出ることとされていることから、当該欄を記載するかどうかは開示請求者の任意であるが、開示請求を行う時点で希望する開示の実施の方法が確定している場合は、あらためて申出を求めることは合理的でないことから、当該欄を設けたものである。

なお、開示請求書に開示の実施の方法が記載されている場合は、別に申出がない限り、当該記載をもって、条例第16条第2項に規定する開示の実施の方法等の申出とみなすこととしている。(洋野町長が保有する行政文書の開示等に関する規則第5条第2項)

(5) 請求書の補正

ア 記載事項に記入漏れがあるなど形式上の不備がある場合は、開示請求者に対して当該箇所の補正を求めるものとする。

イ 郵送により、又はファクシミリを利用して送信することにより開示請求書が提出された場合には、必要部分の補正を文書で求めるものとする。

エ なお、開示請求者が補正に応じない場合には、当該開示請求が不適法であることを理由とする非開示決定を行うこととなる。

3 開示請求書の取扱い

公開窓口で開示請求書を受け付けた後は、次により処理するものとする。

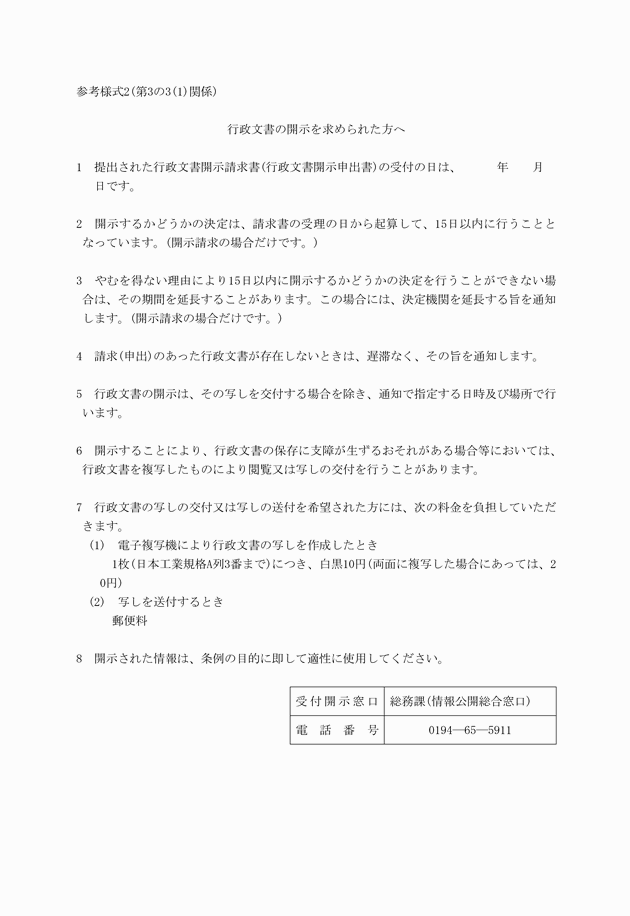

(1) 開示請求者に対する説明等

開示請求書を受け付けた場合は、当該請求書へ収受印を押印し、その写しを開示請求者に交付又は送付するとともに、「公文書の開示を求められた方へ」(参考様式2)に必要事項を記載したものを交付し、次の事項を説明するものとする。なお、収受印の月日は、後述の開示決定等の期間の起算日となることに注意すること。

ア 開示請求に係る行政文書の開示決定等は、請求書を受け付けた日から起算して15日以内に行うが、やむを得ず延長する場合があること。

イ 開示決定等は書面により通知し、開示する場合は、開示を実施する日時、及び行政文書の写し等の交付に要する費用等についても、同書面で通知すること。

ウ 行政文書の写し等の交付を受ける場合は、行政文書の写し等の交付に必要な費用を開示請求者が負担しなければならないこと、また、郵送を希望する場合は、これに加え、郵送に必要な費用を負担しなければならないこと。

(2) 開示請求書の送付等

開示請求書を受け付けた場合は、開示請求書の写しを保管した上で、直ちに、当該開示請求書を担当課等へ送付するものとする。

4 事案の移送

(1) 事案の移送の協議

担当課等は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときなど他の実施機関において開示決定等をすることが適当と認めるときは、速やかに当該他の実施機関と事案の移送について協議を行うものとする。

(2) 事案の移送の決定

実施機関相互の協議が整った場合は、事案の移送の決定を行い、移送をする実施機関は、移送先の実施機関に対して、その旨を文書で通知するものとする。

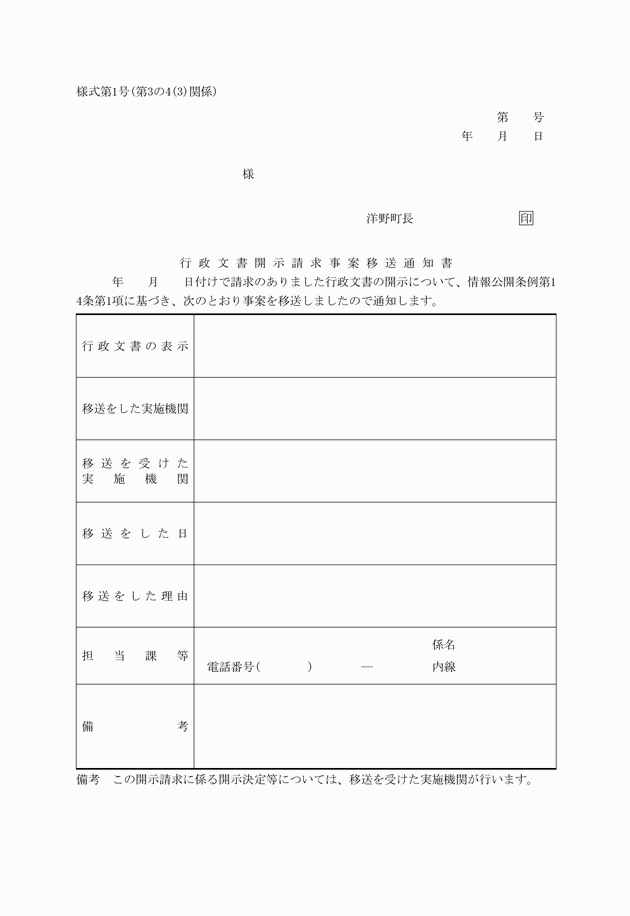

(3) 請求者への通知等

ア 事案の移送をした場合は、担当課等は、行政文書開示請求事案移送通知書(様式第1号)により、速やかに開示請求者に対し通知するものとする。

なお、事案の移送は、町内部の問題であり、開示決定等の期限は、当初の開示請求の時点から起算されることに注意すること。

イ 事案の移送をした場合は、担当課等は、行政文書開示請求事案移送通知書の写しを公開窓口に送付するものとする。

第4 開示決定等

1 内容の検討

担当課等は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に記録されている情報が条例第7条各号に規定する情報(以下「非開示情報」という。)に該当するかどうかを検討するものとする。

2 開示決定等の期限

原則として、開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定等を行わなければならない。なお、公開窓口において請求書を受け付けた日をもって、開示請求があった日として取り扱うものとする。

3 開示決定等の期限の延長

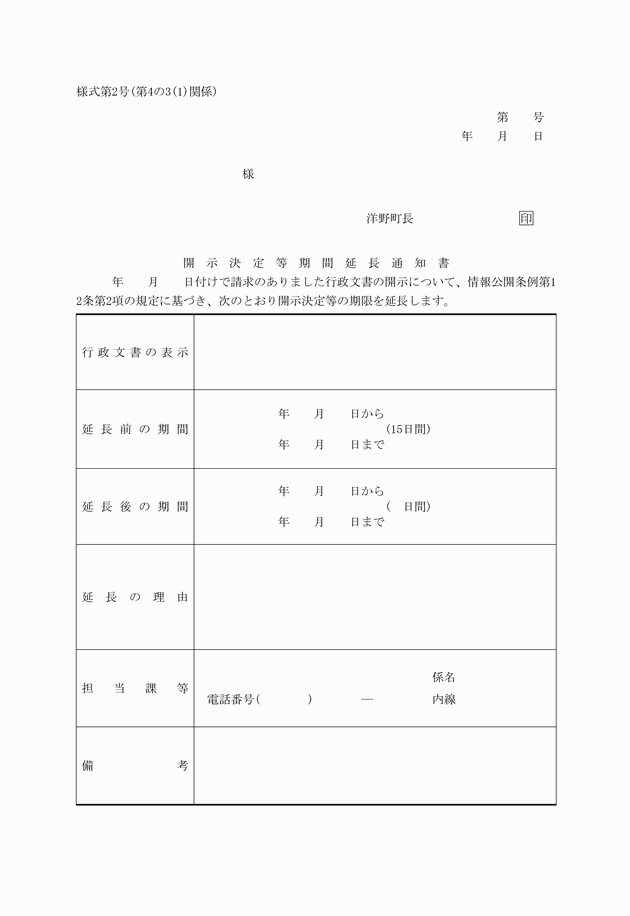

(1) 事務処理上の困難その他正当な理由により開示決定等の期限を延長する場合は、担当課等は、開示請求があった日から起算して15日以内に開示決定等期間延長通知書(様式第2号)により、開示請求者に通知するものとする。

(2) 延長した場合の期限は、開示請求があった日から起算して45日を限度とすることとされているが、延長期限を45日としたのは、開示請求のあった行政文書に、第三者に関する情報が記録されているときに、当該第三者に意見書を提出する機会を保障するために必要な期間を確保するためのものであることから、これ以外の場合にあっては、開示決定等の期限が原則として15日以内とされていることを勘案し、延長したときでも、30日以内に開示決定等を行うよう努めるものとする。

(3) 決定期限の延長を行った場合は、担当課等は、開示決定等期間延長通知書の写しを公開窓口に送付するものとする。

4 開示決定等の期限の特例

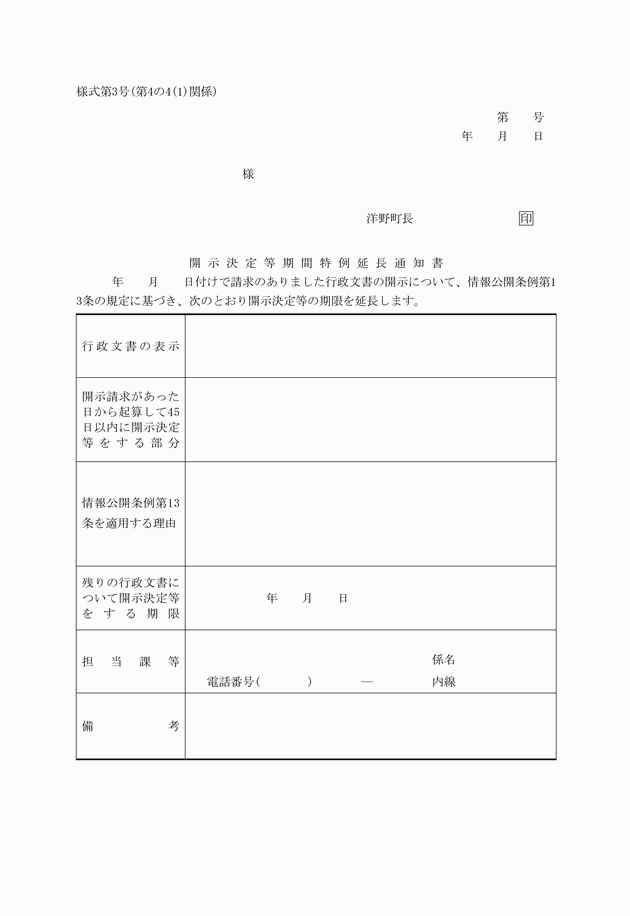

(1) 請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて処理することが不可能な場合、またそのすべてについて処理することで通常の事務の遂行に著しい支障が生ずる場合は、開示請求に係る行政文書のうち相当の部分について45日以内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等を行うことができるが、この場合は、担当課等は、請求があった日から起算して15日以内に開示決定等期間特例延長通知書(様式第3号)により、開示請求者に通知するものとする。なお、第4の3の「決定期限の延長」を行った後、更に「開示決定等の期限の特例」を適用することはできないことに注意すること。

(2) 開示決定等の期限の特例を適用した場合は、担当課等は、開示決定等期間特例延長通知書の写しを公開窓口に送付するものとする。

5 第三者に関する情報

開示請求のあった行政文書に、第三者に関する情報が記録されているときの取扱いは、第5「第三者に関する情報の取扱い」によるものとする。

6 開示決定等の決裁

開示決定等は、洋野町代決専決規程(平成18年洋野町訓令第3号)第4条の規定により、課長等の共通専決事項である。ただし、特に重要であると認められる事案については、同規程第8条の規定により、上司の決裁を受けなければならない。

7 内部調整

開示決定等に当たっては、次により内部調整を行うものとする。

(1) 公開窓口との協議

担当課等は、開示決定に当たっては、公開窓口に協議するものとする。

(2) 関係課等との調整

担当課等は、開示の請求に係る行政文書に他の課等が所掌する事務に係る情報が記録されている場合又は町の他の機関が作成したものである場合には、事案の移送を行う場合を除き、当該関係課等又は機関と連絡をとり、調整を行うものとする。

8 開示決定等の内容及びその通知

(1) 全部開示決定

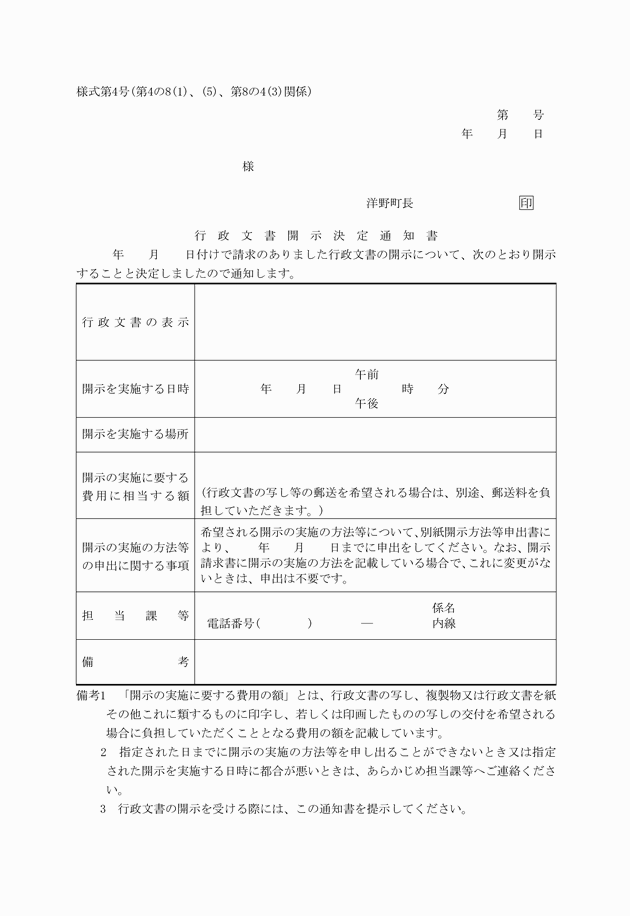

担当課等は、開示請求に係る行政文書に非開示情報に該当する情報が記録されていないときは、行政文書の全部を開示する旨の決定を行い、行政文書開示決定通知書(様式第4号)により開示請求者に通知するものとする。

(2) 部分開示決定

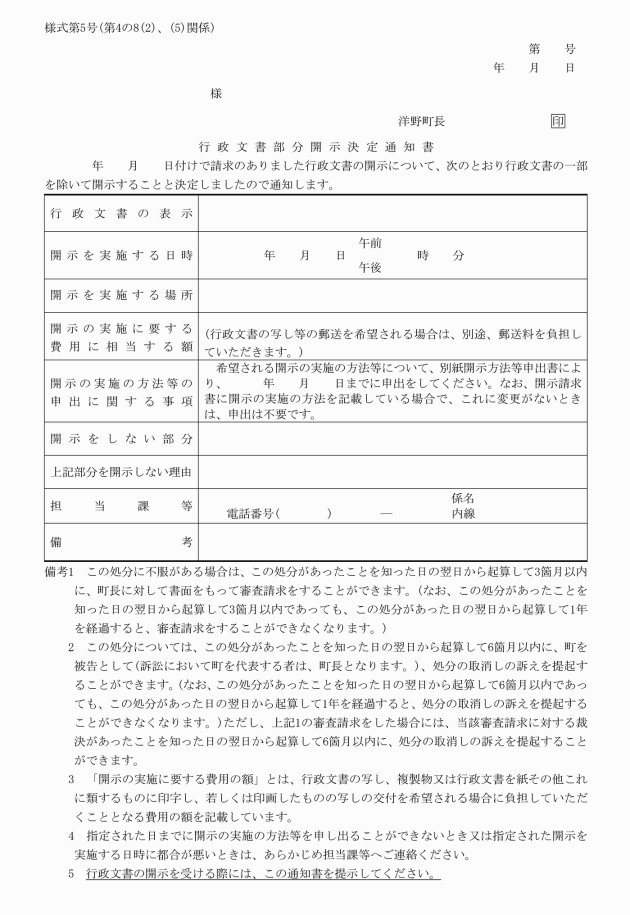

担当課等は、次の場合には、行政文書の一部を開示する旨の決定を行い、行政文書部分開示決定通知書(様式第5号)により開示請求者に通知するものとする。

ア 開示請求に係る行政文書の一部に非開示情報が記録されている場合で、その部分を容易に区分して除くことができるとき。

このことから、容易に区分して除くことができないときは、部分開示の義務はないことになるが、「容易に区分して除くことができないとき」とは、非開示情報の記載部分の区分けが困難な場合だけでなく、区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合も含まれるものであり、例えば、同一の音声テープやビデオテープの中に、非開示情報が含まれている場合は、この部分を分離し、視聴させることは技術的に困難であることから、非開示決定を行うこととなる。

イ 条例第7条第1項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)で、氏名等特定の個人を識別することができる記録を除くことにより、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき。

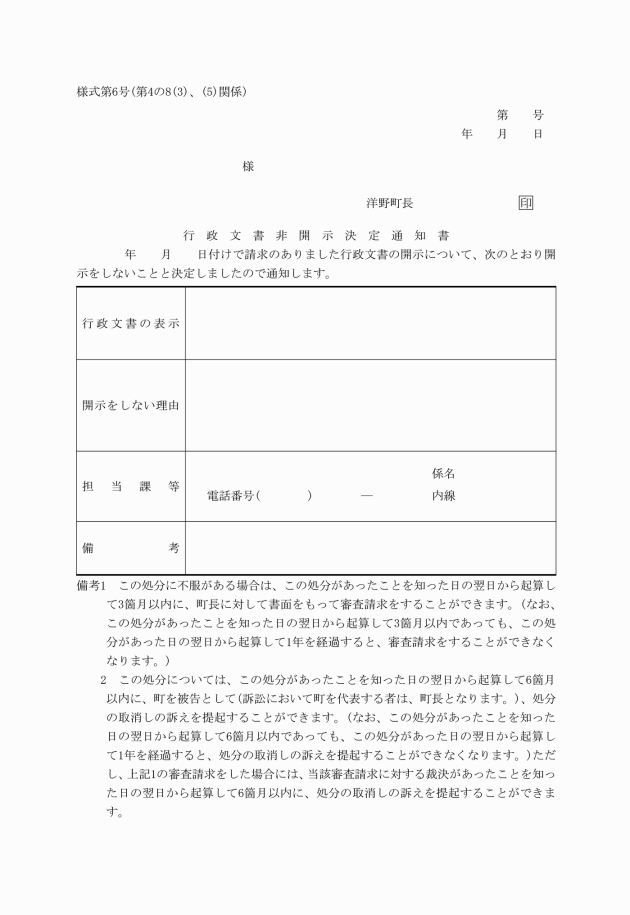

(3) 非開示決定

担当課等は、次の場合には、行政文書の全部を開示しない旨の決定を行い、行政文書非開示決定通知書(様式第6号)により開示請求者に通知するものとする。

ア 開示請求に係る行政文書に非開示情報に該当する情報が記録されており、かつ、部分開示も行うことができないとき。

イ 開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき。

ウ 開示請求に係る行政文書を保有していないとき。

エ 開示請求が不適法であるとき。

(4) 行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するときの取扱い

担当課等は、行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否しようとするときは、当該情報の内容及び行政文書の存否を明らかにできない理由を明示したうえで、公開窓口に、その適否について協議するものとする。

行政文書の題名や内容など行政文書を特定できる事項を記載すること。

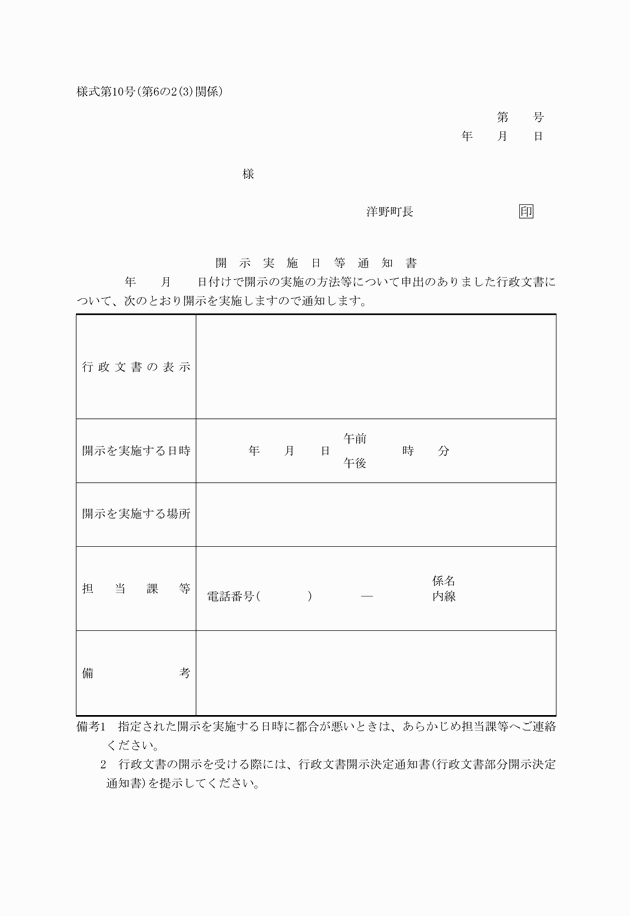

開示を実施する日時を記載する。この場合、開示請求者と事前に電話等で連絡をとり、互いに都合のよい日時を指定することが望ましい。

開示の場所は、原則として公開窓口とする。

全部開示決定及び部分開示決定(以下「開示決定」という。)に係る行政文書の写し等の交付をする場合に、開示請求者に負担を求める額を記載すること。なお、開示決定の時点で額が確定していない場合は、概算額(・・円程度、・・円以内等)の記載で足りるものとする。

開示決定に係る行政文書の開示の実施の方法について、申出等を求める月日を指定するものとする。なお、申出等を求める月日は、行政文書の写し等の交付を求められた場合に開示を実施する日時に交付が可能となるよう、行政文書の写し等の作成に必要な日数を勘案して設定するものとする。(第6の2参照)

カ 「開示をしない部分」欄(様式第5号)

開示をしない情報の概要を記載するものとする。

非開示事項のいずれかに該当する場合は、その該当号及び理由を具体的に記載するものとする。なお、条例第7条第1項の複数の号に該当する場合は、各号ごとにその理由を記載するものとする。

なお、開示請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき又は開示請求に係る行政文書を保有していないこと若しくは開示請求が不適法であることを理由に開示請求を拒否するときについても、その旨及びその理由を具体的に記載する必要があることに注意すること。

(6) 決定通知書の写しの送付

開示決定等を行った場合、担当課等は、決定通知書の写しを公開窓口に送付するものとする。

第5 第三者に関する情報の取扱い

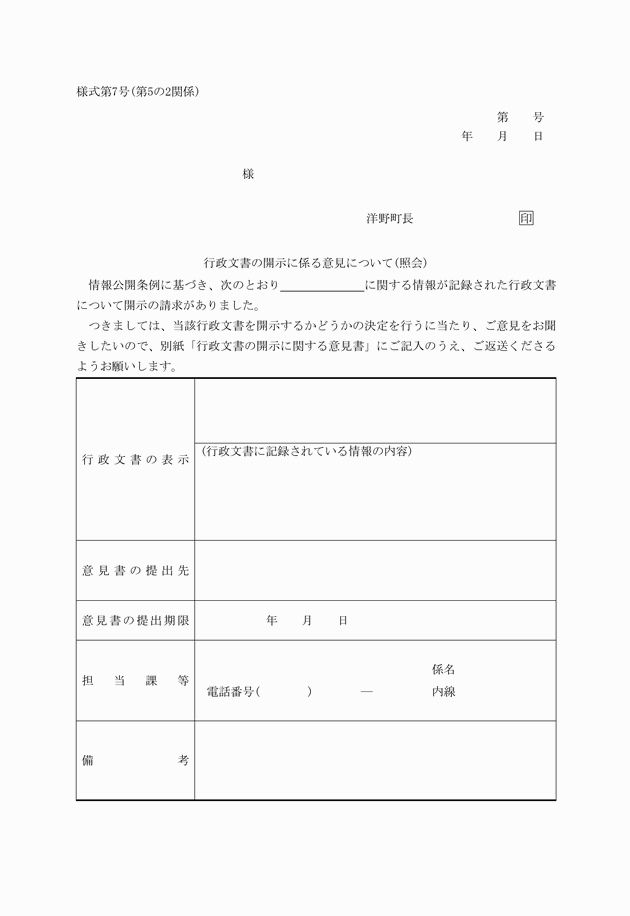

1 意見書提出の機会の付与

担当課等は、請求のあった行政文書に、第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じ、当該第三者に意見書を提出する機会を与えるものとする。

ただし、次の場合は、第三者の所在が判明しない場合を除き、第三者に意見書を提出する機会を与えなければならないことに注意すること。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が条例第7条第1項第2号イ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を条例第9条の規定に基づき開示しようとするとき。

2 機会の付与の方法

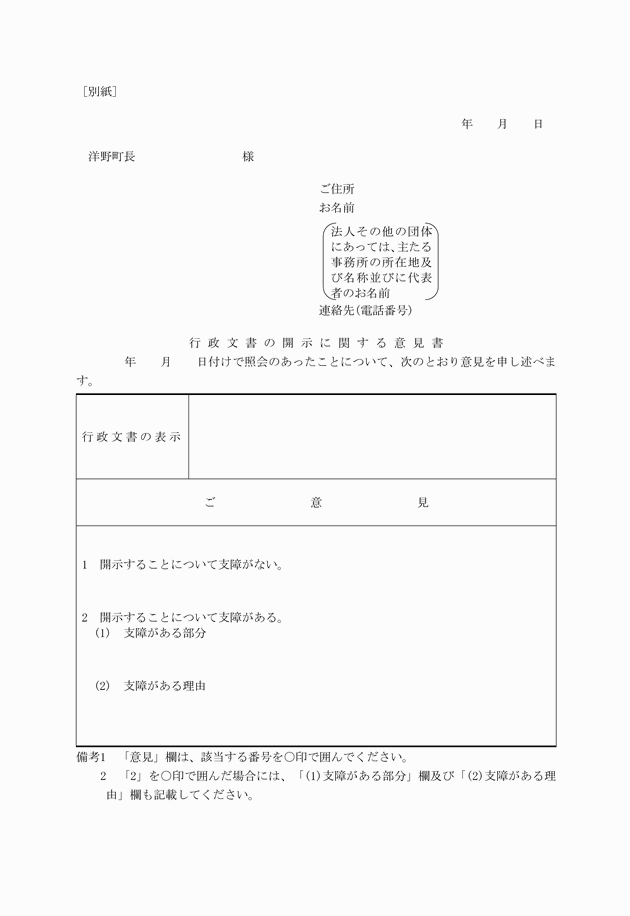

担当課等は、第三者に対して書面(様式第7号)により、意見書の提出を求めるものとする。

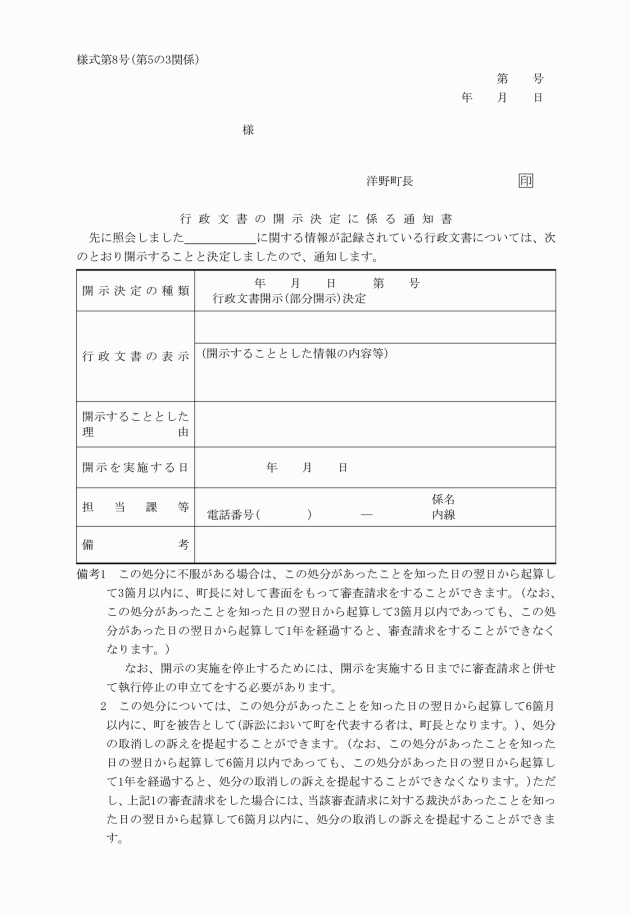

3 第三者への通知

担当課等は、第三者から意見書の提出があった行政文書について開示決定を行った場合は、当該意見書において開示に反対の意思を表示しない場合にあっても、当該第三者に対し、書面(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。また、非開示決定を行った場合には、口頭又は書面で通知するものとする。

4 第三者が開示に反対する旨の意見書を提出した場合の取扱い

第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定を行ったときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないことに注意すること。

第6 行政文書の開示

1 開示の方法

(1) 文書又は図画の開示の方法

ア 閲覧の方法

原則として、原本を閲覧に供するものとする。ただし、原本を閲覧に供することにより、当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、日常業務に使用している台帳等を提示する場合で提示することにより日常業務に支障をきたすとき、部分開示を行う場合その他正当な理由があるときは、原本を複写した物を閲覧に供するものとする。なお、この場合、複写に要する費用は徴収しないものとする。

イ 写しの作成及び交付の方法

(ア) 行政文書の原本又はそれを複写したものについて、乾式複写機により作成した写しを交付することにより行うものとする。なお、写しの用紙の大きさは、日本工業規格A列3番、B列4番、A列4番又はB列5番とする。この場合、写しの作成は、原則として担当課等の職員が行うものとする。

(イ) 乾式複写機による複写が困難な場合は、業者に委託するなどの方法により写しを作成するものとする。

(ウ) 著作権法により複製を禁じられているものについては、写しの交付ができないので注意すること。

ウ 部分開示の方法

(ア) 開示部分と非開示部分がページ単位で区分できる場合

非開示部分をクリップで挟み閉ざしたもの、非開示部分を袋で覆ったもの等により開示する。

(イ) 開示部分と非開示部分が同一ページにある場合

非開示部分を黒色の遮へい物で覆って複写したもの、該当ページを複写したうえで非開示部分を黒インク等で塗りつぶし、再度複写したもの等により開示する。

(2) 電磁的記録の開示の方法

ア 電算処理情報等の場合

(ア) 紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付による方法

実施機関が保有する電子計算機又はその他の機器を用いて紙その他これらに類するものに印字し、又は印画することができるものについては、紙その他これらに類するものに印字し、又は印画したものを閲覧に供し、又はその写しを交付するものとする。

この場合の紙等に印字し、又は印画したものの閲覧及び写しの交付については、文書又は図画の場合と同様に行うものとする。

(イ) 複製物の交付による方法

磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。)に記録された電磁的記録で、公開窓口に設置された電子計算機又はその他の機器を用いてその複製物の作成が可能なものについては、当該複製物を交付するものとする。

同一の磁気テープ等に非開示情報が含まれている場合は、その部分を分離したうえで複製物を作成することは技術的に困難であることから、当該方法による開示は行わず、紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの閲覧又は写しの交付の方法により対応することとなる。

イ 録音テープ又はビデオテープに記録された情報の場合

公開窓口に設置されている再生用機器を用いて視聴させるものとする。なお、同一の録音テープ又はビデオテープ中に非開示情報が含まれている場合は、これを分離することは技術的に困難であることから、非開示情報が含まれている録音テープ又はビデオテープについては開示を行わない。

2 開示の実施の方法等の申出

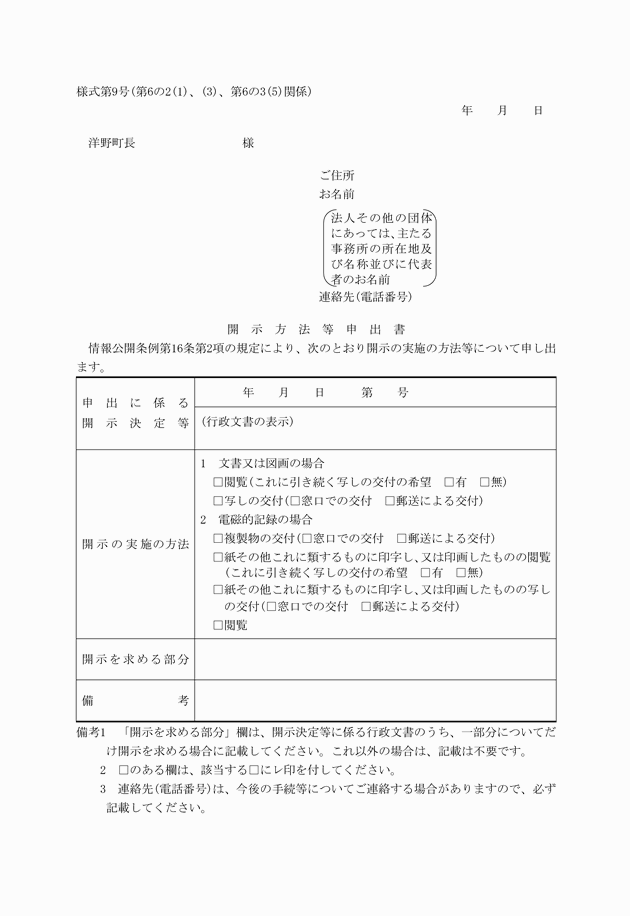

(1) 担当課等は、開示決定を行った場合は、行政文書開示決定通知書又は行政文書部分開示決定通知書に、開示方法等申出書(様式第9号)を添付のうえ送付し、指定した月日までに開示の実施の方法等について申出を求めるものとする。

(2) 開示請求者が開示請求書に開示の実施の方法を記載している場合で、別に申出がない場合は、当該記載をもって開示の実施の方法等についての申出とみなされるものである。

3 開示の実施

(1) 開示を実施する日時及び場所

行政文書の開示は、開示請求に係る行政文書の写し等を郵送する場合を除き、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において行うものとする。なお、決定通知をした後、開示請求者がやむを得ない事情により、あらかじめ指定した日時に開示を受けることができない場合は、別の日時に行政文書の開示を実施するものとする。

(2) 開示の準備

ア 担当課等は、開示の指定時刻までに、開示の場所へ開示請求に係る行政文書を搬入し、待機するものとする。

イ 担当課等は、破損等のおそれがあるなどの理由により、原本を複写したものを開示する場合は、あらかじめ当該文書の写しを準備するものとする。

(3) 決定通知書の提示

担当課等は、開示の場所に来庁した者に対して決定通知書の提示を求め、開示請求者本人であること、行政文書の表示等の確認を行うものとする。

(4) 行政文書の閲覧の実施

担当課等は、行政文書を提示し、開示請求者の求めに応じて当該行政文書の内容等について説明するものとする。なお、公開窓口の職員は、原則として、この閲覧又は視聴に立ち会うものとする。

視聴の場合の機器の操作は、原則として、公開窓口の職員が行うものとする。

(5) 行政文書の写し等の交付

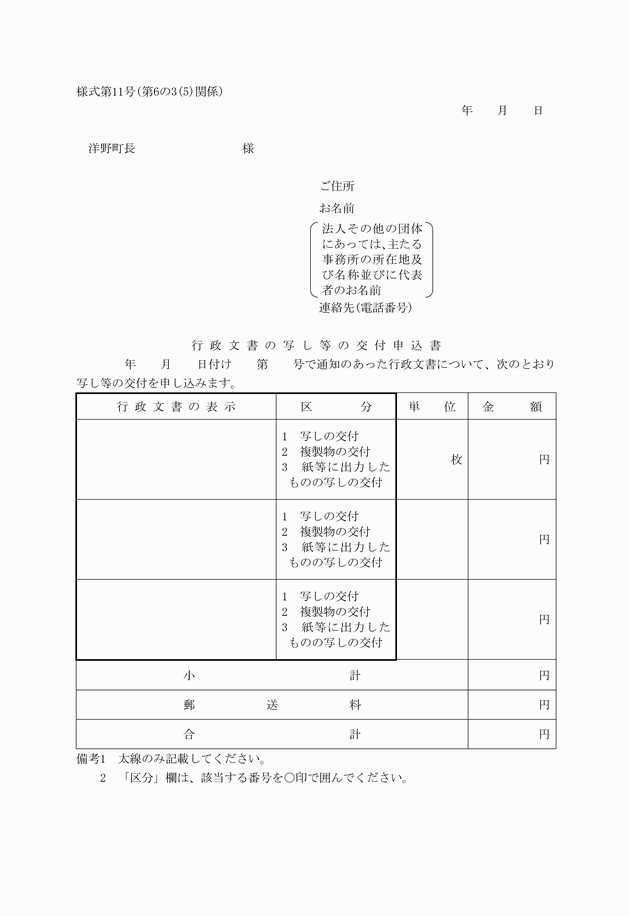

ア 行政文書の写し等の交付申込書の提出

行政文書の写し等を交付する場合は、開示請求者に対して、行政文書の写し等の交付申込書(様式第11号)の提出を求めるものとする。

複製物の交付の場合の機器の操作は、原則として、公開窓口の職員が行うものとする。

イ 開示当日に写しの交付を求められた場合の取扱い

当初の開示の実施の方法の申出が閲覧のみである場合であって、開示の当日に行政文書の写し等の交付を求められたときは、再開示の申出として取扱い、開示方法等申出書(様式第9号)の提出を求めるものとし、可能である場合はその場で行政文書の写し等の交付を実施して差し支えないものとする。この場合、開示を実施する日時等の通知(第6の2(3))は省略できるものとする。

(6) 指定日以外の行政文書の開示の実施

請求者がやむを得ない理由により、指定した日時に行政文書の開示を受けることができない場合には、別の日時に行政文書の開示を実施することができるものとする。この場合、担当課等は、改めて決定通知書又は開示実施日等通知書は送付しないものとし、当初の決定通知の発議書等に変更した日時を記載するものとする。なお、日時を変更した場合は、その旨を公開窓口に連絡するものとする。

第7 費用徴収

1 費用の額

(1) 文書又は図画の写しの場合

乾式の複写機により写しを作成した場合(白黒で、日本工業規格A列3番までの大きさのものに限る。)は1枚につき10円(両面に複写した場合にあっては、20円)、業者に委託するなどの方法により写しを作成した場合は当該委託等に要した費用に相当する額とする。

(2) 電磁的記録の複製物の場合

当該複製物の作成に要する費用に相当する額とする。

(3) 電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの場合

文書又は図画の写しの場合と同様とする。

(4) 開示請求者が行政文書の写し等について郵送を希望する場合は、別に郵送に要する費用の負担を求めるものとし、その額は、郵送に要する切手代に相当する額とする。

2 費用徴収の方法

(1) 納入通知書による徴収

担当課等は、公開窓口から送付された納入通知書を開示請求者に送付し、行政文書の写し等の交付に要する費用及び郵送に要する費用を金融機関に納付させるものとする。担当課等は、行政文書の写し等の交付に要する費用及び郵送に要する費用が納付されたことを確認したうえで、開示請求者に対し、当該行政文書の写し等を送付するものとする。

(2) 電磁的記録の複製物の特例的取扱い

電磁的記録の複製物を作成する場合で、開示請求者から磁気テープ等が提出されたときは、費用の徴収は行わず、当該磁気テープ等を使用することにより、複製物を作成することとして差し支えないものとする。

(3) 郵送に要する費用の特例的取扱い

開示請求者から、郵送に要する費用の額に相当する郵便切手が提出された場合には、当該郵便切手を使用することにより、行政文書等の写しの郵送を行うこととして差し支えないものとする。

3 収入の歳入科目

行政文書の写し等の交付及び郵送に要する費用に係る収入の歳入科目は、次のとおりとする。

(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入 (説明)情報公開複写料等

第8 審査請求があった場合の取扱い

開示決定等について、審査請求があった場合には、次により取り扱うものとする。

1 審査請求の受付

(1) 開示決定等に係る審査請求書は、公開窓口において受け付けるものとする。なお、担当課等においては、審査請求書の受付は行わないものとする。

(2) 公開窓口は、当該審査請求書を受け付けた場合には、その写しを保管した上で、直ちに、当該審査請求書を、当該審査請求書に係る開示決定等を行った担当課等に送付するものとする。

2 審査請求書の要件審査

(1) 記載事項の確認

担当課等は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、次の要件について確認のうえ、審査請求書を受理するものとする。

ア 審査請求書の記載事項の確認

(ア) 審査請求人の氏名及び住所又は居所

(イ) 審査請求に係る処分の内容

(ウ) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(エ) 審査請求の趣旨及び理由

(オ) 処分庁の教示の有無及びその内容

(カ) 審査請求の年月日

(キ) 審査請求人が法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

イ 審査請求人の押印の有無

ウ 代表者又は管理人、総代又は代理人がある場合は、それぞれの資格を証明する書面(法人登記簿の謄本・抄本、代表者又は管理人を選任したことを証する総会議事録等の写し、代理人委任状等)の添付の有無

エ 審査請求期間内(開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内)の審査請求かどうか。

オ 審査請求適格の有無(開示決定等によって直接自己の権利利益を侵害された者かどうか。)

(2) 審査請求書の補正

担当課等は、当該審査請求が、上記(1)の要件を満たさず不適法なものであっても、補正することができる場合は、相当の期間を定めて補正を命ずるものとする。

なお、補正を命ずる場合は、公開窓口と協議するものとする。

(3) 審査請求についての却下の裁決

担当課等は、当該審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求について却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送付するものとする。この場合、担当課等は、当該裁決書の写しを公開窓口に送付するものとする。なお、却下の裁決を行う場合は、公開窓口と協議するものとする。

ア 審査請求が不適法であり、かつ、補正不能である場合

イ 補正命令に応じなかった場合

ウ 補正命令に定める補正の期間を経過した場合

3 審査請求の受理

担当課等は、審査請求書が上記2(1)の要件を満たすときは、これを受理するものとする。

4 開示決定等の再検討

(1) 担当者等は、審査請求があったときは、直ちに開示決定等の再検討を行うものとする。

(2) 担当課等は、再検討の結果、審査請求に係る行政文書の全部を開示することが適当と判断した場合は、第三者から開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)が提出されている場合を除き、原処分を取り消す裁決を行い、直ちに審査請求人へ裁決書謄本を送付するものとする。この場合、担当課等は、当該裁決書の写しを公開窓口に送付するものとする。なお、この場合、審査会への諮問は要しないものである。

(3) 担当課等は、原処分を取り消す裁決が行われたときは、審査請求に係る行政文書の全部を開示する旨の裁決を行い、行政文書開示決定通知書(様式第4号)により審査請求人に通知するものとする。この場合、担当課等は、行政文書開示決定通知書の写しを公開窓口に送付するものとする。

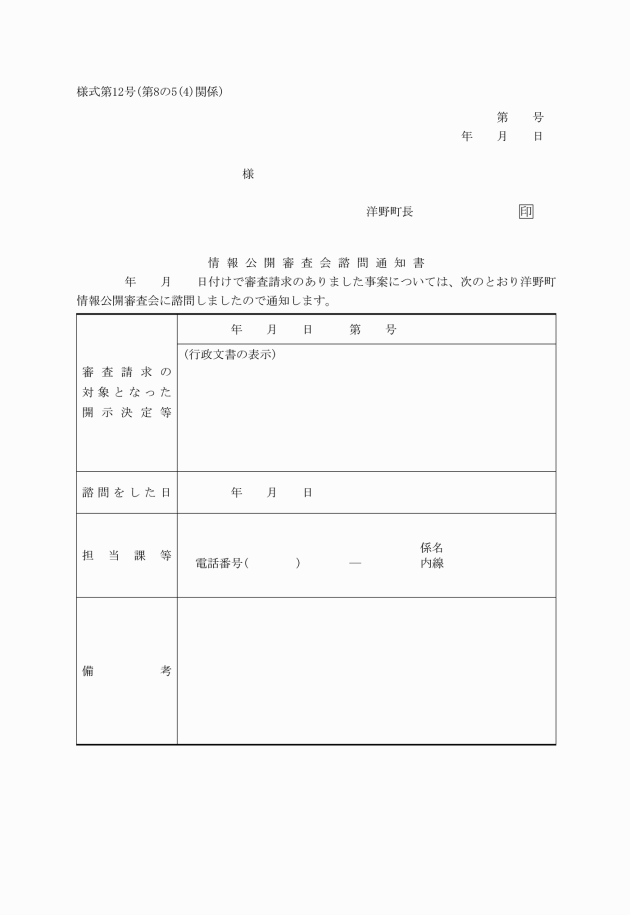

5 審査会への諮問

(1) 諮問期日等

担当課等は、次に掲げる場合を除き、原則として、審査請求があった日から20日以内に、審査会に諮問するものとする。

ア 審査請求が不適法であり却下するとき。

イ 非開示決定又は部分開示決定を取り消し、又は変更して、全部を開示することとするとき(第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)。

(2) 諮問書の作成

担当課等は、次に掲げる事項を記載した諮問書を作成するものとする。

ア 審査請求に係る決定の対象となった行政文書の表示

イ 開示決定等を行った具体的理由

ウ その他必要な事項

(3) 諮問書の提出

担当課等は、諮問書に次に掲げる書類を添付して、公開窓口へ提出するものとする。

ア 審査請求書の写し

イ 行政文書開示請求書の写し

ウ 行政文書開示請求に対する決定通知書の写し

エ 審査請求に係る経過説明書

オ その他必要な書類

(4) 諮問をした旨の通知

担当課等は、審査会に諮問した場合は、次に掲げる者に、情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)により、諮問した旨を通知するものとする。

ア 審査請求人及び参加人

イ 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

ウ 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

6 審査会が行う調査への対応

担当課等は、審査会から次の事項について求めがあった場合は、これに応じなければならない。

(1) 開示決定等に係る行政文書の提示

(2) 開示決定に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により、分類し、又は整理した資料の作成・提出

(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、当該審査請求事案に係る意見書又は資料の提出

7 意見の陳述等

担当課等は、必要があると認める場合は、審査会に対し、意見陳述の機会を求め、意見書若しくは資料を提出し、又は審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧を求めるものとする。

8 審査会の答申

公開窓口は、審査会から答申があった場合は、答申書を直ちに担当課等へ送付するものとする。

なお、答申書については、審査会からその写しが審査請求人及び参加人に送付されるとともに、その内容が公表されるものである。

9 審査請求に対する裁決

(1) 担当課等は、答申書の送付があった場合は、これを尊重して、原則として10日以内に当該審査請求を棄却又は認容(原処分の全部又は一部の取消し)する裁決を行うものとする。この場合、担当課等は、公開窓口に協議するものとする。

(2) 担当課等は、審査請求に対する裁決を行った場合は、裁決書の謄本を審査請求人及び参加人へ送付するとともに、その写しを公開窓口に送付するものとする。

(3) 担当課等は、審査請求を認容(原処分の全部又は一部の取消し)する裁決が行われた場合は、当該裁決に基づき、速やかに、審査請求に係る行政文書について開示決定等を行い、決定通知書により開示請求者に通知するものとする。なお、第三者から反対意見書が提出されている場合で、開示決定を行うときは、当該第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知すること、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないことに注意すること。

(4) 担当課等は、開示決定等又は第三者への書面による通知を行ったときは、これらの書類の写しを公開窓口に送付するものとする。

10 第三者から審査請求があった場合の取扱い

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書に係る開示決定に対して当該第三者から審査請求があった場合には、審査請求が提起されただけでは開示の実施は停止されないものである(行政不服審査法第25条第1項)。したがって、公開窓口は、開示の実施を停止するためには審査請求と併せて執行停止の申立てをする必要がある旨(行政不服審査法第25条第2項)審査請求人に対して説明するものとする。

(2) 第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決を行った場合は当該第三者に訴訟提起の機会を確保するため、当該審査請求に係る裁決の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならないことに注意すること。

第9 ファイル管理簿

1 ファイル管理簿の作成及び写しの送付

担当課等は、ファイル管理簿を作成し、その写しを翌年度の4月末日までに、公開窓口へ1部送付するものとする。

なお、担当課等は、ファイル管理簿の写しを送付するに当たっては、一般の閲覧に適するよう、当該ファイル管理簿に記載された個人名、法人名その他の情報のうち、非開示情報の内容が判明しないよう記載を簡略化するなど必要な措置を講ずるものとする。

2 ファイル管理簿の写しの配置

公開窓口は、各実施機関が管理するすべてのファイル管理簿の写しを整備し、一般の閲覧に供するものとする。

第10 実施状況の公表

1 実施状況の取りまとめ

公開窓口は、各実施機関における毎年度の行政文書の開示についての実施状況を取りまとめるものとする。

2 公表の方法

公開窓口は、毎年度4月末日までに、次の事項について、前年度の実施状況を告示することにより公表するものとする。

(1) 開示請求の件数及びその内訳

(2) 開示決定等の件数及びその内訳

(3) 審査請求の件数及びその概要

(4) 情報公開に関する訴訟の概要

(5) その他必要な事項

3 利用状況の記録

公開窓口は、毎日の利用状況を記録しておくものとする。

第11 行政情報の収集、管理及び提供

公開窓口において、行政情報の収集、管理及び提供を行うものとする。なお、行政情報の収集、管理及び提供の実施に関しては、別に定めるものとする。

附則

この訓令は、平成18年12月21日から施行する。

附則(平成28年4月1日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の洋野町情報公開事務取扱要領及び第5条の規定による改正前の洋野町職員の再任用の手続に関する規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成29年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平28訓令10・一部改正)

(平28訓令10・一部改正)

(平28訓令10・一部改正)

(平28訓令10・一部改正)